Le temps qu’il fait

La chose ou la vie - Chroniques

« Le temps qu’il fait » est une chronique. Au-delà des évènements qui marquent notre époque, le débat qui tourne à la violence concerne les valeurs, et précisément celles de la République. Une crise est ouverte. Dans un monde voué à la Chose, quelle devient la place de la personne ? Quelle vérité de l’Humain peut nous guider, dans cette réappropriation de nous-même ? Comme au temps d’une guerre oubliée, la Poésie peut inspirer et soutenir les combats de la pensée du « temps qu’il fait ».

L'Harmattan - Témoignages poétiques - 2024

Cliquer ici pour commander le livre sur le site de l'éditeur

Mon dernier livre intitulé « Le temps qu’il fait » répond à une préoccupation ancestrale. Les paysans de ma propre famille connaissaient fort bien cette expression, et pour cause !

S’agissant plus précisément de notre vie actuelle, on peut dire qu’un brouillard épais – qui se fait passer pour de la lumière – bouscule notre climat et brouille déjà notre horizon … en attendant mieux !

J’ai donc décidé de dire ce que je pense de tout cela au risque de déplaire.

Mes impressions, tentatives d’analyse et propositions sont certainement discutables. Mais l’état des lieux reste la clef d’une situation répétitive, pour ne pas dire bloquée, et qui affecte la vie de chacun.

En toutes ces tribulations, ce qui me frappe c’est l’affaissement de l’idée de République. A force de se laisser prendre pour une sorte d’Eglise bel et bien théorique, l’institution démocratique se perd dans ses médiocres « calculs » (en particulier d’égos), pour ne pas dire dans sa perversion. Je pense, sur un tel sujet, que ce qui se passe avec ce qu’on ose encore appeler « l’Education nationale » en dit plus long que tous les discours. On se moque en vérité de l’éducation. On est partis de l’idée générale et positive de « l’école pour tous » sans vouloir penser que l’Ecole ne répond plus seulement à ce qu’on a appelé, autrefois, « l’Instruction publique ». Elle doit lutter aujourd’hui, non seulement contre l’inégalité des chances, mais l’égoïsme, le narcissisme et le culte de l’argent ; C’est l’urgence d’un pays développé et … républicain !

Or, au nom de la liberté et des Droits de l’Homme (d’à côté, voire d’ailleurs) on a sacrifié l’égalité et la fraternité à l’instruction globalement médiocre, ou d’ailleurs exceptionnellement « poussée » … pour les meilleurs, tels les athlètes, d’une population divisée et ambigüe vis-à-vis d’une classe dirigeante qui la méprise.

Ironie de l’Histoire, le prix à payer de cet échec est dans toutes les bouches. Il porte le nom magique de « retour à l’autorité ». Or, quand une culture comme la nôtre ne sait même plus ce que veut dire le mot « éduquer » - ni même bien sûr de quoi l’autorité est faite – autant en revenir à un gri-gri du désert le plus profond. Le modèle faussement militaire de l’Ecole est dépassé mais l’Ecole fabrique des « soldats perdus » pour la République. Car la République doit être réinventée. Qu’on s’intéresse plutôt à l’éducation comme à une science intelligente et à un art sensible et néanmoins nécessaire.

Mais l’Ecole n’est qu’un aspect, et d’ailleurs aussi bien un symptôme tout autant que la cause de notre déficit républicain. Lequel, s’il se concrétise dans l’extension du domaine de « l’assistanat » n’en traduit pas moins une misère morale dont la violence n’est que l’une des expressions. Quand un Président ose évoquer à ce sujet un phénomène de « dé civilisation », que ne voit-il ce qui va mal – vraiment mal – et avec les bonnes lunettes d’un observateur averti !

Mon livre va donc déplaire, et à vrai dire, comment y échapper dans ce monde fait de promesses et d’illusions finalement fort coûteuses ?

Dans cet essai, j’ai donc cru devoir dire que s’il y a un phénomène de désarroi social (Gilets jaunes et compagnie …), il vient malheureusement de ceux qui l’ont largement justifié.

La manière même dont – à l’occasion du fameux Covid – nous avons laissé traiter les morts – avec la bénédiction des « responsables » – en dit long ! Que, par souci d’efficacité hospitalière on en soit ainsi arrivé à faire disparaître des cadavres pour soi-disant éviter les contaminations et surtout faire de la place, nous montre ce à quoi conduisent les seules valeurs d’efficacité dans un monde plus matérialiste que celui-même de nos ancêtres les plus lointains.

Le matérialisme supposé bienveillant d’un Etat-machine compromet la République. C’est « Le temps qu’il fait ». Les instances dites spirituelles n’ont-elles pas participé elles-mêmes à cet effondrement moral ?

Mais « Le temps qu’il fait », c’est aussi celui du monde, comme tout autant celui de la personne, cet « individu » aujourd’hui fabriqué par une technocratie déshumanisée.

« Le temps qu’il fait », c’est aussi l’enchaînement des circonstances (toujours plus complexes qu’on ne veut bien le dire). Il permet enfin de projeter le Mal « hors de chez soi ». La Guerre s’avance masquée. Ce qu’elle occulte doit aussi être dénoncé. Car elle sert plusieurs causes à la fois. Et elle fait office de cache-misère, fût-ce même au nom des valeurs qu’elle est censée défendre. A cet égard aussi, la République passe par la liberté de parole. Nulle guerre n’est assez « juste » pour imposer d’emblée son discours à un peuple dont le sacrifice serait, par définition, le prix de son salut.

Exploration, analyse, proposition, « Le temps qu’il fait » dans notre République mérite d’urgence un juste combat. Plutôt que de donner des leçons aux autres, sans doute est-il urgent de balayer devant notre porte. Même la Psychanalyse dont j’ai tenté récemment de dire ma vision de poète ne saurait échapper à cette révolution. Qui ne bouge plus s’ankylose et meurt.

Il est donc temps que « Le temps qu’il fait » en appelle à de nouveaux et justes efforts. Il est temps que le respect de la personne – comme cela fut d’ailleurs dit après la dernière Guerre – l’emporte sur le « règne des CHOSES », à quoi, non seulement l’Economie, mais la Pensée dominante réduit les hommes du haut en bas de l’échelle sociale.

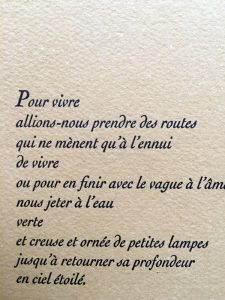

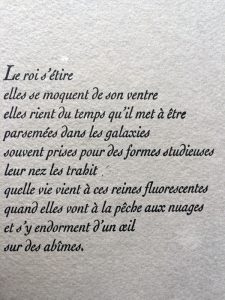

Enfin, hors des marchés en tout genres, la Poésie – au sens le plus large du mot – pourrait trouver sa place hors des rivalités comme le souffle de l’enfant qui naît, quand la Chose s’efface au bénéfice de la Personne.

24 juillet 2024

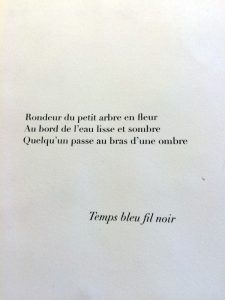

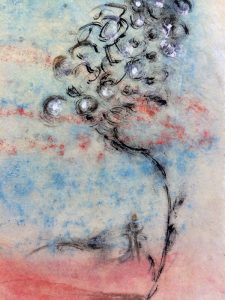

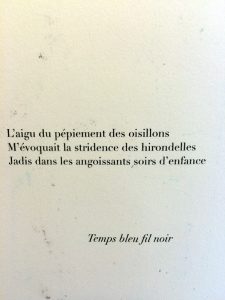

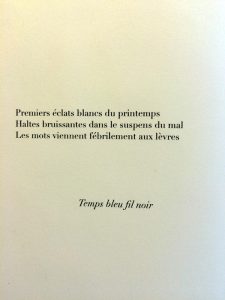

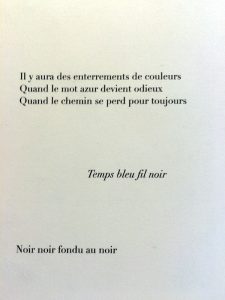

« Ainsi avait retenti, par-delà le chant des automatismes, le cri de l’espace, cri joyeux d’une hauteur terrestre piquetant le ciel.

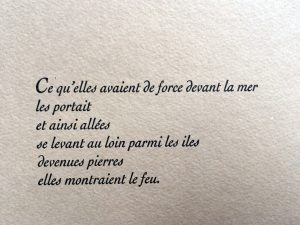

« Ainsi avait retenti, par-delà le chant des automatismes, le cri de l’espace, cri joyeux d’une hauteur terrestre piquetant le ciel. Il nous arrive de regarder notre vie d’un bout à l’autre, comme un paysage dont nous saisirions l’immensité d’un seul mot. Mais quel chemin entre soi et le monde, quand le mot dit et redit se perd à son tour dans l’étendue ? Ne faut-il pas approcher la mort, en s’avançant chaque jour, jusqu’à elle, comme nous irions au devant de la mer ?

Il nous arrive de regarder notre vie d’un bout à l’autre, comme un paysage dont nous saisirions l’immensité d’un seul mot. Mais quel chemin entre soi et le monde, quand le mot dit et redit se perd à son tour dans l’étendue ? Ne faut-il pas approcher la mort, en s’avançant chaque jour, jusqu’à elle, comme nous irions au devant de la mer ?