Un pianiste de 15 ans met le feu à son école. Il est vrai que cette école n’est pas comme les autres. Elle se cherche, comme cet adolescent se cherche lui-même, courant après son ombre. Et quant aux « maîtres », ils ont connu la guerre et l’après-guerre et ils pensent que, comme « l’amour », l’éducation « est à réinventer ». L’oiseau de feu de ces temps difficiles n’a pas fini de traverser le ciel !

Un pianiste de 15 ans met le feu à son école. Il est vrai que cette école n’est pas comme les autres. Elle se cherche, comme cet adolescent se cherche lui-même, courant après son ombre. Et quant aux « maîtres », ils ont connu la guerre et l’après-guerre et ils pensent que, comme « l’amour », l’éducation « est à réinventer ». L’oiseau de feu de ces temps difficiles n’a pas fini de traverser le ciel !

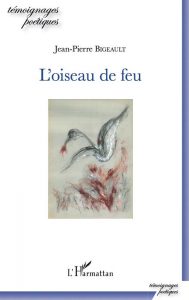

Editions l'Harmattan - octobre 2018

L’Ecole et la violence des jeunes

Intervention Jean-Pierre BIGEAULT

A l’occasion de la présentation de « L’oiseau de feu »

1er décembre 2018

Ecole de Formation Psycho-Pédagogique (Paris)

***

J’ai écrit « L’oiseau de feu », non seulement pour revenir sur un drame qui a autrefois marqué ma vie de jeune professeur, mais aussi pour faire écho à un problème tout à fait actuel – et en même temps très ancien – qui est celui de la violence des jeunes et de son traitement.

Dans un essai publié en 2010 et intitulé « Une poétique pour l’éducation », j’avais déjà brièvement rapporté ce que j’aborde aujourd’hui dans ce récit qui tente de restituer les faits dans leur réalité la plus sensible. L’histoire de ce garçon de 15 ans qui met le feu à son école s’inscrit dans un contexte assez particulier : l’institution dont il est élève est un internat que j’ai crée moi-même avec des amis il y a aujourd’hui quelques 60 ans. Cet internat est destiné à des adolescents qui sont en marge du « système scolaire ». Ces garçons et ces filles (une cinquantaine et même davantage) sont en difficulté, non seulement avec l’école – c’est-à-dire le collège ou le lycée – mais la plupart du temps avec leur famille, voire avec une société qui se remet plus ou moins bien des malheurs de la guerre. A ces jeunes, nous voulons offrir ce qui, dans les années 68, sera appelé un « lieu de vie » et, dans le même temps et le même espace, une vraie école.

On peut le dire aujourd’hui : à l’époque et pour longtemps, cette entreprise aura été à peu près la seule en son genre. C’est qu’en effet, les jeunes adultes que nous étions, se collèrent à ce travail à la fois nuit et jour et dans des conditions qui, aujourd’hui défrayeraient la chronique. Il s’agissait, non seulement de faire suivre à nos élèves les programmes scolaires officiels, mais de les aider à s’exprimer, à se rencontrer, et à nous parler, fût-ce en nous affrontant.

En s’étalant sur deux décades – de 1956 à 1976 – et au vu des bons résultats qu’elle a obtenus, l’expérience a révélé qu’une éducation scolaire différente est possible. Encore faut-il qu’elle s’appuie sur une attitude de recherche et un engagement des personnes. Si l’on regarde en face l’adolescence et sa dramaturgie, on comprend que l’éducateur, qu’il soit enseignant ou non, ne peut qu’être à la fois un inventeur et un soldat sur le front.

L’incident dramatique qui est au cœur de « L’Oiseau de feu » n’illustre pas seulement la difficulté de venir en aide à des adolescents dont l’éventuelle psychopathologie n’est pas clairement définie, il montre que ce qui constitue un échec éducatif peut être une épreuve utile à l’éducation, si cela oblige l’éducation à réaffirmer son but et ses moyens. Au jour d’aujourd’hui, dans une circonstance comme celle que j’évoque, il va sans dire que le principe de sécurité prévaudrait sur le projet éducatif lui-même. On accuserait l’institution malheureuse de n’être, ni conforme aux standards habituels, ni suffisamment médicalisée pour accueillir des adolescents présumés malades. On ferait donc ce qu’on fait : escamoter les adolescents marginaux en les casant dans une école supposée capable de tout traiter dans un cadre dit normal, ou les envoyer à l’hôpital de jour. L’instruction ou le traitement médico-psychologique, telle serait donc l’alternative ! Quant à l’éducation, qu’elle se fasse à la maison, ou à l’école privée, ou sous l’égide de l’éducation dite « spécialisée », ou au diable vauvert, c’est-à-dire en prison, qu’est-ce qu’une république post moderne pourrait bien faire de cette patate chaude ?

Venons-en donc d’entrée de jeu à la dichotomie qui frappe notre système d’éducation nationale, et plus particulièrement sans doute au niveau du collège et du lycée : l’instruction y a pris depuis longtemps le pas sur l’éducation, quand bien même, comme vous n’êtes pas sans le savoir, « l’instruction publique » d’autrefois s’appelle précisément aujourd’hui « l’Education Nationale ». Il arrive ainsi que les mots s’appliquent à cacher notre pensée profonde, c’est-à-dire notre malaise.

Or, il faut le dire, cette dissociation entre l’instruction et l’éducation s’avère d’autant plus coûteuse pour notre société, qu’ayant elle-même perdu un certain nombre de ses repères, celle-ci n’offre plus les cadres éducatifs qu’assuraient plus ou moins les structures familiales, rurales ou citadines, d’une société, ou en tout cas d’une culture, modérément évolutive. L’évolution, en particulier économique, ayant été ce qu’elle est aujourd’hui, la nécessité d’instruire qui avait été la condition de l’évolution sociale s’est imposée comme le seul horizon éducatif de notre époque happée par son développement technico-économique. Aussi bien, quand ils sont formés, les enseignants ne le sont que pour être des instructeurs. Il est bien loin le temps où ceux qu’on appelait « les hussards de la République » étaient aussi – sans que cela fut clairement dit – des travailleurs sociaux. Or cette régression – qui ne dit pas davantage son nom – satisfait les parents dans son principe, puisque la réussite de leurs enfants doit d’abord être professionnelle dans un monde réputé difficile – alors même, faut-il le rappeler, que, depuis plus de 50 ans, l’élévation du niveau de vie et du confort aurait pu rassurer les familles. Mais c’était compter sans la pression idéologique d’une économie qui a déplacé le rêve social en faisant de la consommation une religion du bien-être enfin libéré des idéaux trompeurs. Certes, comme les choses ne vont pas si bien que le laissent penser les mirifiques résultats du baccalauréat, on voudrait – par-dessus le marché – que l’autorité soit rendue à des maîtres, sinon à des policiers qui permettraient à l’instruction d’atteindre son but. Mais qu’est-ce que l’autorité d’un maître et d’une école ? Sur quoi veut-on croire qu’elle se fonde ? La question se pose aujourd’hui plus que jamais, alors précisément que les modèles autoritaires traditionnels ont fait long feu, et que l’enfant et l’adolescent ont été – comme on l’a dit vingt ans après la guerre – « décolonisés ». La réinvention de l’autorité passe par la réinvention de l’école et de son fonctionnement. Car la nouvelle autorité éducative ne peut trouver sa place que dans un ensemble qui, par-delà sa réalité administrative, soit une société scolaire fondée sur des relations. Il en va de l’école à cet égard comme de la famille. Et du reste, s’agissant de l’école, il en existe encore aujourd’hui où l’autorité a sa place, et, quand cela ne tient pas à la personnalité singulière d’un maître, cela tient le plus souvent à l’existence d’une vraie équipe éducative – c’est-à-dire d’une micro-société qui donne l’exemple d’un fonctionnement de groupe à la fois respectueux des différences et ordonné à son objet. Mais ces entreprises ne font pas recette vis-à-vis d’un système qui, dans sa neutralité anonyme, protège tout le monde : politiques, syndicats, associations de parents, enseignants. Remettre le système en cause sur le fond, n’est-ce pas risquer de faire apparaître des intérêts divergents et donc y laisser des plumes ? En vérité, l’Ecole n’est devenue un objet intouchable que parce qu’en dépit de ce qu’elle proclame, non seulement elle ne permet pas l’égalité, mais elle n’apprend ni la liberté ni la fraternité. Tout le monde le sait aujourd’hui mais qui ose le dire : la République survivra-t-elle longtemps à ce déficit d’éducation ?

Mais voyons donc d’un peu plus près ce qui s’est passé !

La toute petite école spécialisée – qu’on appela en son temps : « institut psycho-pédagogique » à laquelle renvoie notre « Oiseau de feu » a vécu 20 ans. J’ai moi-même décidé de la fermer lorsque nous nous sommes trouvés mis en demeure de choisir entre le scolaire et le médical : être une école comme les autres ou un hôpital ! Or, depuis cette école lointaine, la psychologie – dont j’aurai dénoncé les dérives éducatives dès 1978 dans mon livre « L’illusion psychanalytique en éducation » - s’est enfermée dans un cognitivisme de circonstance, en oubliant d’ailleurs que les théories de l’apprentissage avaient joué leur rôle dans les temps révolus, et cet enfermement s’explique : il répond à l’objectif plus ou moins conscient d’un monde qui rumine son angoisse et qui tente de la refouler en évacuant de la représentation qu’il se fait de lui-même la dimension la plus difficile à traiter et qui fait référence à la sensibilité. Dans l’information, le sensationnel à présentation objective a remplacé le sensible, et dans les rapports humains, le contrat formel s’est substitué au flou mal maîtrisable des alliances de personne à personne. Il n’en reste pas moins que l’affectivité demeure, qu’on le veuille ou non, le nerf de la guerre. Aussi bien, les travaux les plus sérieux le confirment-ils aujourd’hui encore, y compris du côté des découvertes concernant le fonctionnement du cerveau. Rappelons tout de même au passage que le relationnel – auquel je faisais allusion un peu plus haut – renvoie bien à cette sphère affective supposée évacuée du monde désincarné de l’apprentissage. Le procès qu’on a fait depuis quelques années au « pédagogisme », sous le prétexte plus ou moins justifié qu’une idéologie du reste assez prétentieuse avait sacrifié la méthodologie à quelques fantasmes psychologisants, a visé dans la pédagogie ce qu’on pourrait appeler sa « part maudite ». Enseigner tient toujours plus ou moins en effet de la magie. Faire aimer les mathématiques ne relève pas seulement des mathématiques. Faire aimer ou séduire, fût-ce l’esprit, n’est pas une opération abstraite. Dans la subtile complexité de l’affaire, des sensations et des sentiments sont appelés à soutenir, ou au contraire, à bloquer la pensée. C’est bien cette complexité que les intégristes d’une école exclusivement alignée sur ses programmes se plaisent à évacuer. Il en a résulté que la notion même de psycho-pédagogie y a beaucoup perdu de son crédit. Il en est allé de l’éducation comme de l’amour : on l’accuse tour à tour d’angélisme et de réalisme réducteur. Il lui faut échapper au romantisme, au sexualisme et bien sûr à la violence du pouvoir. On oublie que partout où une relation se propose d’agrandir l’homme – et c’est bien le cas de l’éducation comme celui de l’amour – le brouillon de l’œuvre s’inscrit dans des désirs qui ne s’humanisent que par le partage. Il s’agit bien d’une alliance. On ne peut éduquer – fût-ce en vue d’instruire – que dans un processus qui s’apparente au processus créatif en tant qu’il crée des liens avec la vie… et donc avec les autres.

Vingt ans de création éducative avec des adolescents m’ont laissé le goût de l’adolescence, en tant que l’adolescence ne mérite pas la mauvaise réputation qu’on lui a faite. Les étapes de la maturation humaine ne sont pas réductibles en effet à celles d’une espèce animale comme les autres. Les créateurs qui illustrent notre culture ont souvent gardé de l’adolescence – et de l’enfance – ce que les adultes ont trop souvent sacrifié à leur prétendue maturité. Qu’il faille éduquer les enfants et les adolescents ne fait aucun doute mais à quoi et donc, comment ? Comment préserver par exemple ce qui dans leur difficulté à être est aussi le moteur du questionnement humain ? Suffit-il de déplorer que le Djihad attire de jeunes égarés pour régler le problème que pose tout aussi bien la normalisation d’une jeunesse appelée à devenir notre élite et qui, passé le moment prévisible de la révolte, se fait la championne de la reproduction sociale ? Nos sociétés démocratiques en mal d’identité feraient bien de se poser ces questions. Il ne leur suffira pas d’être à jour avec leurs « technologies de pointe » pour sauver leur âme !

Le jeune homme de 15 ans dont je raconte l’histoire – au milieu même de l’histoire de l’institution – avait des comptes à régler avec nous tous. Mettre le feu à une école est un acte symbolique fort. Sans doute faut-il brûler les idoles, quand elles ne sont plus que des fantômes ! A défaut de brûler les nôtres, des destructions plus radicales – comme il peut s’en voir ici ou là – pourraient tout emporter, c’est-à-dire non seulement l’école et ses maîtres mais ce que nous appelons notre culture. Les psychopathologies repoussées sur les marges de notre monde normalisé disent ce que nous ne voulons pas entendre. Il est urgent de revenir à l’homme comme – selon qu’on le dit si fortement aujourd’hui – il est urgent de revenir à la terre. C’est-à-dire aussi à une écologie de l’intelligence qui rende à la sensibilité – et en particulier à la sensibilité sociale – ce qui lui revient.

Je dirais d’ailleurs que l’éducation, à cet égard, n’est pas un métier comme les autres. Il n’est pas jusqu’à enseigner – fût-ce à l’université comme cela m’est arrivé – qui ne demande quelque chose de plus que de savoir ce que l’on enseigne. Il se trouve que j’ai appris cette vérité de mes propres maîtres : à l’école primaire, au collège comme au lycée et même à la Sorbonne. Alors qu’il nous enseignait je ne sais plus trop quoi sur la mécanique des fluides (c’était dans le cadre de la Philosophie des Sciences), Gaston Bachelard nous donnait avec son savoir, le témoignage irremplaçable de son humanité. Il y a des livres et aujourd’hui bien d’autres technologies pour apprendre avec ou même sans maître. Mais enseigner est un acte qui engage plus que le savoir. Il invite à une humble maîtrise comme le montre plus d’un savant. Car science sans conscience, comme le disait Rabelais, n’est que ruine de l’âme. Nos maîtres sont des figures. Ils nous servent à nous identifier non à des choses – fussent-elles des symboles ou des idées – mais à des personnes. Nous en avons particulièrement besoin par ces temps où règnent les choses, qu’il s’agisse des machins ou des machines et de la sujétion qu’ils nous imposent. Oui ! nous risquons de manquer de personnes, et de personnes libres, y compris de personnes libres vis-à-vis de leur savoir, car les savoirs eux-mêmes, nous ne le savons que trop, peuvent devenir les outils narcissiques d’une domination clairement anti-éducative. Nous revoilà renvoyés à l’autorité, la bonne, celle de ceux qui nous aident à nous agrandir.

Sans doute faut-il le dire et le redire, la crise actuelle de l’autorité n’est pas l’effet pervers de nos conquêtes en matière de liberté. Elle résulte de l’effacement des personnes devant la surabondance des choses, qu’il s’agisse aussi bien d’images, d’informations, d’idées déconnectées des contextes où elles prennent sens. Les choses – voire les personnes plus ou moins chosifiées de la communication – se referment sur les personnes qui n’ont plus de relations qu’avec des signes désincarnés c’est-à-dire aussi désaffectivés. Reste l’individu, vidé de son âme par cette vacuité relationnelle, cette pseudo liberté, dans un désert social. L’administration appelée en renfort n’a plus que des lois et des règlements (dont nous voyons la surabondance) pour remplir le vide abyssal d’un monde déjà robotisé.

C’est pourquoi je pense que si l’instruction veut contribuer à l’humanisation d’un homme tout autant ouvert au savoir qu’à ses semblables – et accessoirement à lui-même – il lui faut faire tout autre chose qu’administrer la transmission des connaissances. A l’instruction doit s’associer l’éducation qui ne peut se faire qu’à partir d’une position que j’appelle politico-poétique au sens propre du mot. Ne faut-il pas de la liberté à celui qui éduque ? je sais bien que la mode est aux règlements, aux consignes et bien sûr à l’évaluation. Mais enfin, ce qui se passe d’important entre le maître et l’élève, n’est-ce pas depuis la nuit des temps un éclat lumineux sorti de l’ombre ? L’ombre doit être ici reconnue pour ce qu’elle est en effet : elle anime en secret le désir de l’éducateur. Elle le presse d’ouvrir à l’enfant ou à l’adolescent un chemin, tel que celui où l’éducateur lui-même a failli se perdre ou peut-être même s’est un jour perdu. Eduquer comme dans le prolongement de « faire des enfants », n’est-ce pas aussi se réparer soi-même ? Pour avoir fait appel, en vue d’une action éducative (qu’on dirait donc aujourd’hui « spécialisée »), à des hommes et à des femmes qui avaient eux-mêmes, Dieu merci ! quelques problèmes avec le monde – et avec eux-mêmes – je crois avoir compris que l’éducateur ne parvient à éduquer – et donc à éclairer l’autre – que s’il est personnellement confronté à la nécessité de continuer à s’éduquer lui-même. C’est là où quelque souffrance l’oblige à prendre en compte sa propre infirmité, que l’éducateur peut aider l’enfant, l’adolescent, à devenir ce qui l’attire et lui fait peur à la fois.

Comme vous l’avez compris, je viens d’évoquer l’aptitude à éduquer sous un angle psychologique qui constitue une sorte de révolution copernicienne. La statue du maître proposée comme l’idéal auquel devrait s’identifier l’éducateur – et en particulier l’éducateur enseignant – n’est pas la réalité sur laquelle se fonde utilement, c’est-à-dire dynamiquement, l’action éducative. A tout le moins, ferait-on mieux de penser à une sorte de Victoire de Samothrace, statue que son incomplétude ajoutée rend particulièrement exemplaire et même instructive. Ainsi, le savoir, si respectable soit-il lorsqu’il s’agit de l’enseigner, ne profite à l’éducation que si l’élève perçoit chez le maître (fût-ce de manière préconsciente) l’enjeu qui se cache dans le rapport particulier qui lie celui qui sait à ce qu’il sait. Je parle ici d’un plaisir indissociable d’une souffrance qui, sous l’aspect d’un questionnement en forme de manque, a justifié chez le maître lui-même un apprentissage évidemment inachevé. L’inachèvement de l’éducateur, la conscience qu’il en a, le mouvement de recherche de complémentarité qui en découle, sont le point de passage, le pont qui le relie à celui qu’il éduque et dont, pour une part, il partage le destin. Que sa formation donne à l’enseignant-éducateur des moyens, des méthodes pour faire son métier, ne saurait le dispenser de faire avec ce qu’il est, ce qu’il tente d’être, ce qui, dans ce qu’il sait, continue de l’appeler non seulement à en savoir davantage, mais à en vivre mieux et même à en mieux être.

Cela aussi m’est apparu lorsque, préparant mon certificat d’études latines, il me fallut partager avec mes premiers élèves de 5ème, la nécessité où j’étais moi-même de maîtriser la grammaire. Il en allait pour eux comme pour moi d’un désir qui les entraîna. Leur réussite remarquée ne fut alors que le fruit de la fleur incertaine que je devais faire pousser sur mon arbre encore jeune. Il appartient à l’agrégé de retrouver son innocence. Sans doute faut-il le redire à cette occasion : c’est à vouloir s’en tenir à la fonctionnalité d’un maître-machine que l’enseignant, refoulant ce qu’il fut autrefois, risque de faire payer à son élève le souvenir douloureux de sa première et essentielle insuffisance. A l’heure où nous disposons, pour enseigner, de vraies machines, il est bon de rappeler que le recours au maître, humain parmi les humains, peut restituer à l’action éducative sa place et sa valeur de créativité. Or, si créer c’est prendre un risque, éduquer implique que, comme l’artiste, l’éducateur aille chercher sa force là où elle côtoie sa fragilité. Sans cesse remise sur le métier, la question de la formation des maîtres ne peut faire l’économie d’une approche qui associe l’apprentissage des techniques pédagogiques à l’appropriation par chacun de son expérience la plus intime, à commencer par celle de son propre rapport au savoir. On est loin d’une formation exclusivement intellectuelle. L’agrégation n’est pas interdite au peintre, ni au poète, mais les chemins de la création passent par d’autres voies.

Il s’agit donc – comme vous le voyez – de repenser nos modèles plus ou moins scientistes voire technologiques qui, pour être à la mode, tournent trop souvent le dos à une réalité vieille comme Socrate. Sans doute les tentatives récentes d’approcher notre objet par « les Sciences dites de l’éducation » - tentatives auxquelles j’ai collaboré – ont-elles pu donner de faux espoirs et donc provoquer des déceptions. Il n’en reste pas moins étonnant que tant de travaux antérieurs aux Sciences de l’éducation et qui, depuis des siècles, ont apporté leur éclairage aient été balayés par l’obsession moderne et post-moderne de l’instruction. Le succès toujours confirmé d’un Montaigne ne semble pourtant pas avoir inspiré nos conceptions les plus récentes en matière d’humanisme. Quant à l’inspiration pédagogique, liée dès la fin du XIXème siècle aux découvertes concernant la psychologie de l’enfant, elle n’a pas eu les prolongements qu’on pouvait espérer concernant l’adolescence. Le statut social ambigu de l’adolescent justifierait une approche éducative que l’adjonction à l’école d’un hypothétique « service citoyen » ne suffira pas à compenser. Qu’on fasse donc à l’école, et pendant qu’il en est temps, le travail éducatif qu’on voudrait faire à la sauvette et quand il est trop tard ! Le chantier est vaste. On pourrait espérer qu’il mobilise au-delà des spécialistes, tous ceux qui comprennent que l’obtention d’un diplôme ne couvre pas l’étendue des besoins en matière d’humanisation. D’autant – faut-il le rappeler ? que le nombre de non diplômés – voire de quasi analphabètes – ne fait qu’ajouter une difficulté à celles que ne permet pas de dépasser la seule réussite scolaire.

C’est en pensant à tous ces jeunes que je dédie mon « Oiseau de feu » à la cause de l’éducation. Par-delà l’explosion d’un adolescent qui souffrait au point de mettre le feu à son école, je pense à tous ceux qui, dans les banlieues et jusque dans nos campagnes, font brûler non seulement des voitures, mais des lieux consacrés à l’action sociale. Derrière des pathologies éventuelles, des souffrances mal identifiées justifient ces passages à l’acte qui sont des cris. Mais sans doute ces cris sont-ils ceux de toute une jeunesse qui, sous le masque même de l’adaptation comme cela arrive, n’en continue pas moins d’errer dans un monde qui ne l’entend pas. Il s’agit en effet d’un message difficile à entendre. Ces adolescents, à qui l’on veut faire croire qu’il suffit de savoir ce qu’il y a à apprendre pour être heureux, nous disent qu’ils n’en croient pas un mot. Ils voient même dans ce mensonge banal et pour ainsi dire officiel, le signe d’une tromperie plus essentielle : on leur cache, pensent-ils, la vérité de cette vie qu’on leur a d’ailleurs donnée sans leur demander leur avis, et dont on ne leur livre ni le sens, ni même les moyens de faire surgir tant soit peu ce sens d’une folie dont le spectacle du monde n’est que le verre grossissant.

Ainsi, qu’elle soit sauvagement ou sourdement exprimée, la violence de ces jeunes n’est pas seulement due à ce qu’on appelle couramment la démission des adultes. Elle vient de plus loin : aujourd’hui où la réponse qu’on peut dire traditionnelle des guerres, toujours plus ou moins saintes, se raréfie – à tout le moins jusqu’ici en Europe – quand l’horizon du rêve se traîne au niveau de la consommation des choses et de soi, la violence se nourrit non seulement de l’absence de réponse aux questions essentielles, mais de l’absence du questionnement lui-même. Une misère philosophique frappe la jeunesse de plein fouet. Que ceux qui, par-dessus le marché, n’ont qu’une image appauvrie d’eux-mêmes et de leur situation s’en prennent aux symboles d’une culture en déroute, quoi d’étonnant ? Ils disent tout haut ce que chuchotent tout bas – dans les milieux supposés plus protégés – des jeunes bel et bien moulés dans le système et qui croient s’en dégager par la drogue ou de plus subtils moyens d’autodestruction.

Il est certes toujours tentant de réduire à des facteurs objectivement identifiables, la destructivité dont font preuve, avec l’arrogance des victimes triomphantes, des adolescents et des post-adolescents de plus en plus nombreux. Les problèmes psychologiques et sociaux qui en constituent souvent le contexte n’expliquent pas tout. Ces jeunes gens et ces jeunes filles se situent pour la plupart, entre ce que j’appellerais la folie ordinaire de l’adolescence et la normalité consacrée des bons et des mauvais élèves. Ils ont la particularité bien connue de se chercher eux-mêmes et – il faut l’y ajouter – de chercher plus largement ce que trop souvent les adultes qui croient l’avoir trouvé ne cherchent même plus ! Ces adolescents sont ce que nous sommes dans le secret de notre cœur et cependant ils ne sont pas nous. Ce n’est d’ailleurs pas les reconnaître pour ce qu’ils sont que de les assimiler comme on le fait à des adultes plus ou moins comme les autres. Toute la question éducative tient dans cette aporie : ces adolescents, comment les reconnaître pour ce qu’ils partagent avec nous dans nos tâtonnements profonds, alors même que notre responsabilité à leur égard nous oblige à mettre une certaine distance entre eux et nous ?

Enfin ! si mon « Oiseau de feu » m’a paru justifier que j’en rapporte la tragique aventure, c’est pour souligner que l’école peut entretenir – y compris malgré elle – un conflit qui, au-delà même de l’adolescence, nous concerne tous. Ce conflit – vous l’avez compris – ne vient pas seulement du développement de la Science vis-à-vis de notre conscience, il résulte pour chacun de la difficulté à situer les exigences grandissantes de notre rapport au savoir vis-à-vis de ce qu’on a pu appeler le savoir-vivre et que nous pouvons appeler aujourd’hui le savoir-être. C’est bien dans ce conflit majeur que j’ai tenu à situer le débat sur la question des rapports entre l’instruction et l’éducation.

Quant à l’approche poétique que j’ai choisie pour parler de ce garçon qui mit le feu à son école, elle correspond à la réalité de ce que nous avons vécu ensemble, maîtres et élèves, dans cette institution « qui se faisait » en même temps que nous la faisions. Mais elle dit aussi autre chose : les théories, si nécessaires soient-elles pour aider la pensée à se construire, non seulement ne disent pas ce qu’est l’action qui éventuellement en découle, mais elles ne lui donnent pas vie par elles-mêmes. Eduquer comme nous le faisions en instruisant nos élèves réputés « mauvais » relevait aussi de notre inspiration. Ce que j’appelle « poétique de l’éducation » correspond à ce mouvement qui entraîne à la fois les acteurs de l’action et les objets (savoirs scolaires, savoirs du vivre ensemble…) dans une création à la fois personnelle, inter personnelle et institutionnelle.

Et sans doute faut-il le dire aussi, il y avait des ratés dans cette création. Des lassitudes, des évènements faisaient régulièrement obstacle à l’inspiration comme à la mise en œuvre. Ce qui, dans un système plus classique, aurait été plus ou moins effacé dans la neutralité quelque peu administrative du système justifiait ici qu’on s’y arrête : le manque d’inspiration fait partie de l’inspiration. C’est – je l’ai déjà dit – comme dans l’amour. La Poésie est encore là, là où précisément son absence se fait sentir. Fallait-il encore que de nous arrêter sur nos dysfonctionnements nous apparaisse aussi important que le reste. Prendre le temps d’apprendre de ses échecs n’est perdre son temps que si les programmes prennent le pas sur la vie. Fallait-il encore que nous ne nous laissions pas emporter par cette culpabilité, assez courante comme vous n’êtes pas sans le savoir, dans le monde de l’enseignement. Et si précisément l’on ne s’acharnait à instruire que pour éviter ces aléas de l’éducation où il n’est jamais sûr que 1 + 1 fassent 2 ?

Car l’éducation, comme vous le savez aussi, n’est pas une science exacte. Elle commence même où s’arrête le conditionnement. Et ce qu’on appelle « rééducation » convient au totalitarisme. Dans une démocratie comme la nôtre, là où la famille baisse les bras et où l’école regarde ailleurs, un totalitarisme rampant et insidieux, et qui passe par toutes les techniques de la communication, fabrique les réflexes d’une clientèle, la moindre question morale se trouvant réduite elle-même à la question binaire et à l’évaluation statistique. L’absence d’éducation – et donc d’esprit critique procédant par analyse – voue les citoyens à la fois aux idées toutes faites et à la sensiblerie primaire. Qu’on ne s’étonne pas si les extrémismes en font leurs choux gras ! D’autant que, sur les marges sociales de ce système, là où la famille et l’école sont de plus en plus impuissantes, il ne reste plus en effet que la radicalisation, le monde divisé en deux : les bons et les méchants et, sous une forme ou une autre (par exemple les bandes) la guerre et ses simplifications mortifères. Arrêtons de rêver que l’accès de quelques rescapés (de cette marge) à Sciences Po, voire tout simplement au Bac, réglera le problème. Qui peut d’ailleurs jurer que nos plus belles écoles – fussent-elles dites grandes – réparent les déficits éducatifs fondamentaux ? La maîtrise des savoirs ne génère pas par elle-même – c’est le moins qu’on puisse dire – la connaissance de soi et le fameux partage du « vivre ensemble ». L’éducation, si elle n’est qu’un vernis, obéit à la loi selon laquelle « au feu le vernis craque ». Trop de gens bien élevés ont défrayé la chronique. L’éducation est une culture de l’homme : non pas une fabrication mais une invention, le développement d’une sensibilité personnelle et collective à l’humanité de l’homme, et qui se fait le plus souvent, comme la peinture ou la poésie déjà nommée, par petites touches, métier d’artisan et d’atelier comme cela fut dans cette école où il arriva ce malheur, parce que si une école vit, tout peut y arriver comme dans la vie.

En conclusion, je dirais ceci : si l’école d’aujourd’hui veut aider sa jeunesse, non seulement à gagner sa vie mais à l’aimer, il lui faut repenser son modèle : en même temps qu’un certain nombre d’apprentissages scolaires peuvent bénéficier aujourd’hui de l’apport des nouvelles technologies, l’institution doit être capable de ré introduire de l’humanité là où « le système » (et pas seulement, mais aussi l’administration) l’a emporté sur les personnes et la vie sociale.

Une toute récente enquête du Conseil Economique et Social (CESE) le dit clairement : trop d’élèves français sont mal dans leur peau (on parle même d’angoisse) ; ils n’ont plus confiance, ni dans l’école, ni dans leurs enseignants, ni en eux-mêmes ; ils ne savent pas travailler ensemble et ils ont peur de l’innovation. Et cela, qu’ils viennent de milieux défavorisés ou non. Cette étude, qui s’inquiète des effets d’une telle situation sur le devenir professionnel de ces jeunes, stigmatise le déficit pédagogique (insuffisante prise en compte des aspects psychologiques de l’apprentissage). Elle impute ce déficit au niveau de la formation initiale et continue des enseignants.

Il ne s’agit donc plus, comme on le fait, de mettre des rustines sur la chambre à air asthmatique de notre école, mais de remettre les compteurs à zéro ou presque : l’école doit être réinventée. Le professeur ne peut qu’être sélectionné et formé que si, compétent dans la matière qu’il doit enseigner, il peut l’être aussi et conjointement en matière d’éducation. Quant à l’institution, elle doit disposer de la souplesse nécessaire à sa créativité et de responsables capables de développer une véritable dynamique psycho sociale. Le travail en équipe dans un tel cadre – et qu’il s’agisse des maîtres ou des élèves – est à la fois un moyen et un but, on ne le dira jamais assez !

Sous ce rapport, l’institution doit pouvoir offrir à ses élèves les conditions d’accès à une créativité que la classe elle-même dans son formalisme traditionnel, voire ses principes de fonctionnement, trop souvent, ne permet pas. Il s’agit par-là que l’institution soit, et fasse elle-même, « œuvre de vie ». Nous devons en finir avec l’administration d’une mort lente contre laquelle, ni la dépression des uns (en particulier des maîtres), ni la violence des autres (en particulier des élèves), ne saurait être le remède approprié.

Il faut donc enfin le dire : l’œuvre est exigeante. Elle demande un choix politique car elle est coûteuse. Mais ce coût est à la hauteur, non seulement de l’idéal républicain, mais de notre situation à la fois démographique et socio culturelle, de l’évolution de la famille, et des conditions générales de vie et de travail qui sont aujourd’hui les nôtres. Qu’on le veuille ou non, la réalité fait que les parents et leur autorité ne suffisent plus à la tâche, si tant est que cela n’ait jamais été. L’école est donc plus nécessaire que jamais : elle demande, comme je l’ai dit, un projet nouveau et des moyens, et, parmi ceux-ci, des personnes qui aient, non seulement des compétences mais – et c’est bien le moment de le dire – ce qu’on appelait autrefois « le feu sacré ».

« L’Oiseau de feu », qui fut notre blessure, fut aussi notre guide. Il nous renvoya à notre passion et nous apprit aussi nos limites. Eduquer, c’est inventer et partager pour apprendre, et non créer dans la toute-puissance, mais, comme je l’ai dit, élaborer dans la recherche. Montaigne, l’auteur des Essais, l’a, d’une certaine façon déjà dit : il nous faut essayer « d’éduquer ».

*

L’Oiseau de feu, Paris, L’Harmattan, Coll. Témoignages poétiques, Nov. 2018

In Témoignage Chrétien - 16/12/2018